Centres de données en orbite : L’IA est-elle à la hauteur ?

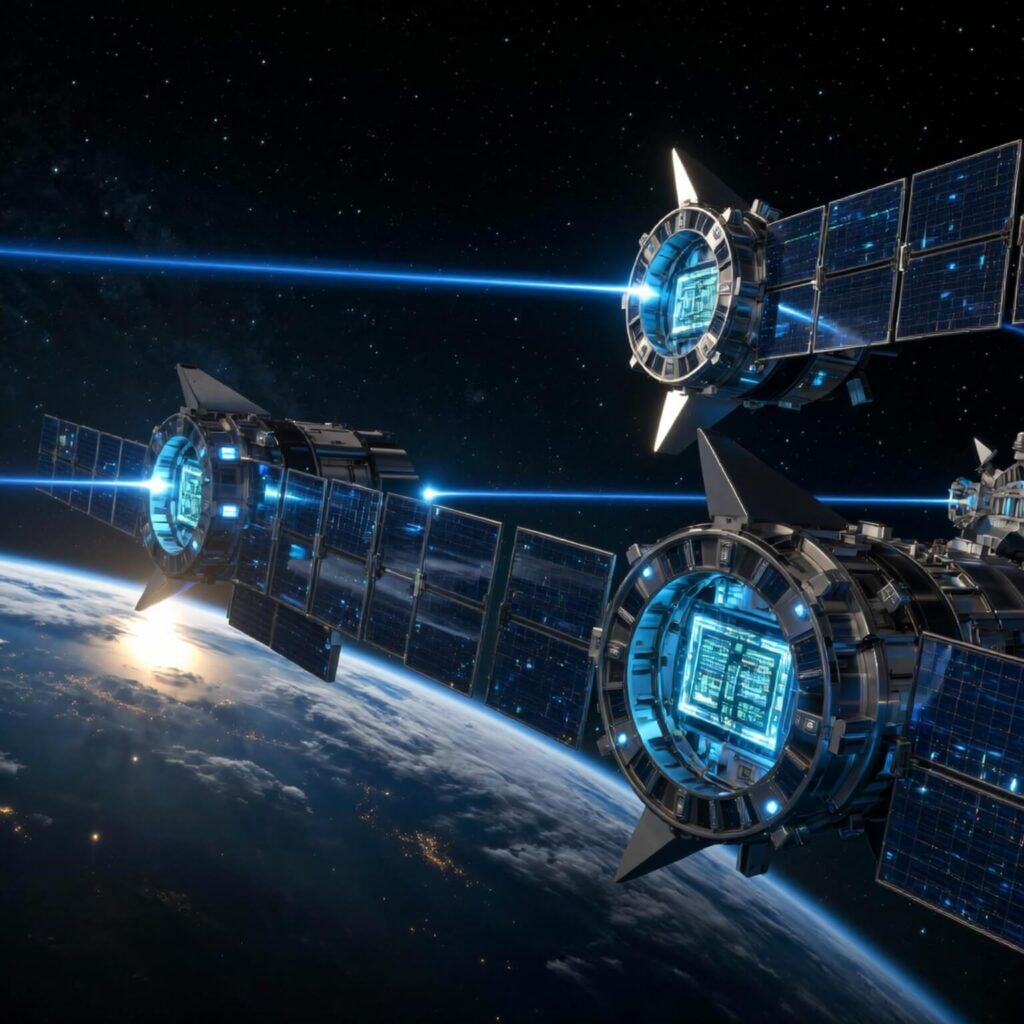

L’intelligence artificielle atteint de nouveaux sommets. Littéralement. Google lance Suncatcher, un projet qui repousse les frontières du numérique. L’entreprise envisage de déployer des centres de données en orbite pour répondre aux besoins croissants de l’IA. Cette initiative révolutionnaire marque une rupture dans l’histoire des infrastructures numériques.

Une infrastructure spatiale pour l’IA intensive

Le projet Suncatcher ambitionne de créer une constellation de satellites dédiés au calcul IA. Ces centres de données orbitaux exploiteront l’énergie solaire sans interruption. L’exposition continue au Soleil représente un avantage décisif. Les panneaux solaires spatiaux génèrent jusqu’à huit fois plus d’énergie qu’au sol.

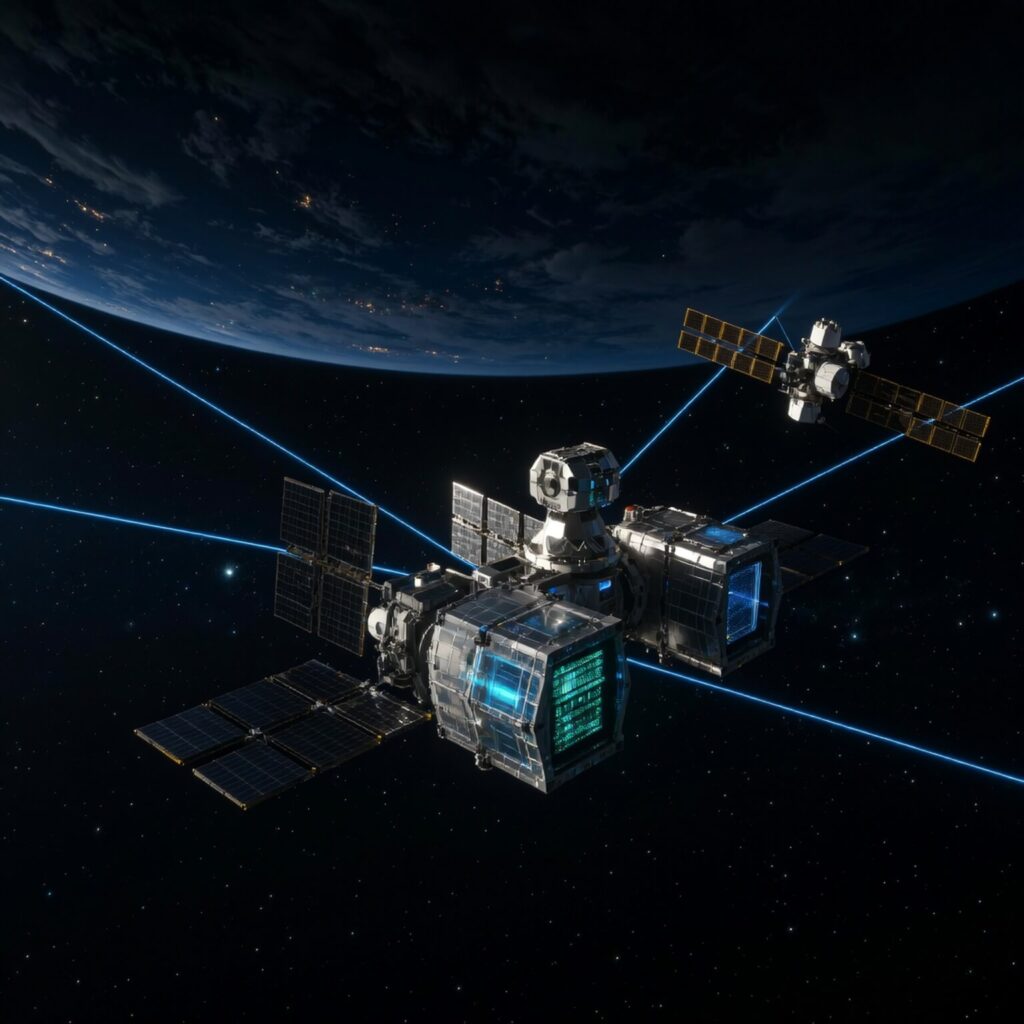

Présenté début novembre 2025, ce programme s’inscrit dans la lignée de Google X. Un prototype est prévu pour 2027. L’architecture technique complète a déjà été esquissée. Elle comprend le hardware, les protocoles réseau et les systèmes d’interconnexion. L’enjeu dépasse largement l’expérimentation scientifique.

Les satellites seront placés en orbite héliosynchrone. Cette configuration garantit un ensoleillement quasi permanent. Aucune perte atmosphérique ne viendra diminuer la production énergétique. Les interruptions nocturnes disparaissent complètement. Cette efficacité énergétique constitue l’argument principal du projet.

Des accélérateurs IA au-dessus de nos têtes

Chaque satellite embarquera des accélérateurs IA de type TPU (Tensor Processing Units). Ces processeurs spécialisés sont conçus pour les calculs d’apprentissage automatique. Google a déjà démontré leur robustesse spatiale. Les tests en conditions équivalentes à cinq ans de mission n’ont révélé aucune défaillance critique.

Les liaisons optiques de très haute capacité interconnecteront les satellites. Google a réussi une transmission de 800 Gbps sur un lien optique libre. Cette performance impressionnante pose la première brique d’une dorsale orbitale. L’infrastructure reproduira les propriétés d’un centre de données distribué classique. Tolérance aux fautes, redondance et orchestration seront assurées.

La dissipation thermique s’effectuera par rayonnement infrarouge passif. L’espace offre un environnement de refroidissement naturel. Les températures extrêmes du vide spatial éliminent les systèmes de climatisation énergivores. Cette solution écologique séduit dans un contexte de réchauffement climatique. L’isolation vis-à-vis des perturbations électromagnétiques terrestres représente un autre avantage.

Google et l’IA : une stratégie d’anticipation

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Google et l’IA. L’entreprise californienne investit massivement dans les infrastructures numériques avancées. Les besoins en puissance de calcul explosent en 2025. Les tensions sur l’électricité et les terres rares s’aggravent. Google doit anticiper une saturation progressive de ses sites terrestres.

Le timing n’est pas anodin. Les coûts marginaux par watt utile augmentent continuellement. Les infrastructures de refroidissement atteignent leurs limites. Le foncier disponible se raréfie dans les zones stratégiques. L’orbite basse devient une option stratégique viable à moyen terme.

Cette démarche rappelle les efforts de Microsoft autour d’Aurora Space. Les géants technologiques explorent toutes les pistes. Les microdatacenters embarqués se multiplient. L’innovation devient une question de survie concurrentielle. Google s’offre ainsi une longueur d’avance considérable.

Des contraintes physiques inédites

Le spatial élimine plusieurs obstacles à l’IA intensive. La consommation énergétique, le refroidissement et la rareté foncière disparaissent. Mais de nouveaux défis techniques apparaissent. Les composants doivent résister aux radiations cosmiques. Les températures varient de manière extrême. Les impacts micrométéoritiques représentent une menace constante.

Les ingénieurs ont testé des TPU Trillium v6e dans des conditions spatiales simulées. Aucune défaillance majeure n’a été observée. Cependant, les opérations restent sans filet. La maintenance physique demeure impossible en l’état actuel. Chaque satellite doit fonctionner de manière autonome pendant toute sa durée de vie.

La latence constitue une inconnue majeure. Même à 500 km d’altitude, un aller-retour introduit un délai significatif. Les cas d’usage se limitent aux tâches asynchrones. L’apprentissage machine, le traitement batch et l’analyse massive sont privilégiés. L’inférence en temps réel reste problématique pour l’instant.

Une nouvelle strate d’infrastructure globale

Après le cloud, l’edge et les réseaux sous-marins, voici l’orbite basse. Cette quatrième strate complète l’écosystème numérique mondial. Une architecture multiniveau se dessine progressivement. Le cloud spatial viendrait en complément ou en substitution de certaines infrastructures terrestres.

Les applications envisageables dépassent largement l’IA. La surveillance environnementale bénéficiera de ces capacités orbitales. Le prétraitement géospatial s’effectuera directement depuis l’espace. Le calcul scientifique en environnement isolé trouvera de nouvelles possibilités. La souveraineté numérique pour États dépourvus d’infrastructures devient envisageable.

Les opérateurs cloud pourraient louer des segments orbitaux. Ce modèle reproduirait celui des datacenters régionaux actuels. La chaîne de valeur se transformerait profondément. De nouveaux partenariats entre secteurs numérique et spatial émergeraient. Cette convergence industrielle redéfinit les frontières sectorielles traditionnelles.

Un positionnement stratégique audacieux

Google publie ses travaux en open access. Cette transparence n’est pas anodine. L’entreprise pose les premiers jalons d’un débat technique crucial. Elle s’assure de rester au centre de gravité des discussions réglementaires. L’image de marque bénéficie grandement de cette posture d’innovateur.

L’initiative positionne Google comme acteur de rupture. L’entreprise démontre sa capacité à investir au-delà des frontières conventionnelles. Cette audace impressionne les décideurs et les investisseurs. Elle renforce la perception de Google comme leader technologique incontesté.

Le coût d’exploitation dépendra des prix du lancement spatial. La standardisation des composants jouera un rôle déterminant. Les politiques d’encombrement orbital influenceront la viabilité économique. Ces paramètres évoluent rapidement avec l’essor du New Space. Les startups spatiales réduisent drastiquement les coûts de mise en orbite.

Vers un futur encore spéculatif

La mise en orbite de calculateurs IA reste expérimentale. Aucun acteur n’a encore démontré un fonctionnement stable et scalable. La viabilité économique n’est pas prouvée. Mais comme le cloud en son temps, cette initiative amorce une transition mentale.

Les décideurs et architectes systèmes doivent repenser leurs paradigmes. La localisation, la temporalité et la gouvernance des infrastructures IA évoluent. À court terme, les bénéfices métiers restent limités. La veille technologique devient néanmoins indispensable.

Les DSI et RSSI doivent identifier les signaux faibles. Les nouvelles contraintes de régulation spatiale apparaîtront bientôt. Les partenariats croisés cloud-aérospatial se multiplieront. La standardisation des composants embarqués s’accélérera. Cette orbite expérimentale pourrait devenir un levier différenciant dans les appels d’offres exigeants.

Conclusion : l’après-cloud se dessine

Suncatcher dépasse largement le gadget spatial. Ce projet marque l’émergence de l’après-cloud. Les centres de données en orbite représentent une révolution infrastructurelle majeure. Ils offrent résilience, neutralité climatique et souveraineté numérique.

L’IA intensive trouve enfin un environnement à sa hauteur. L’espace devient le nouveau terrain de jeu des géants technologiques. Google prend de l’avance dans cette course orbitale. Les prochaines années confirmeront ou infirmeront cette vision audacieuse. Une chose est certaine : le numérique ne se limite plus à la Terre.